韻圖的編纂有它一定的格式。就它的撰作體例來説,其基本要點是用”等”來反映韻類(和聲類)的不同。表現於韻圖中的情況是,不同等就屬於不同的韻(聲)類。有時一個韻類可以分列於不同的等,那主要是從聲類方面的不同着眼的(如某個韻類本屬三等韻,但它以其中的莊組聲母字列於二等,以精組聲母字列於四等)。韻圖對韻類的區分,主要是從”開合”與”洪細“出發。開合不同則分圖,洪細有别則列等。這是韻圖分析韻類的基本原則。由於開、合韻不同就要分列爲不同的圖,所以一個韻(或韻攝)往往包括有開口與合口兩個圖。

韻圖编纂的具體格式或體例,我們可以舉現存最早的韻圖《韻鏡》來説明。

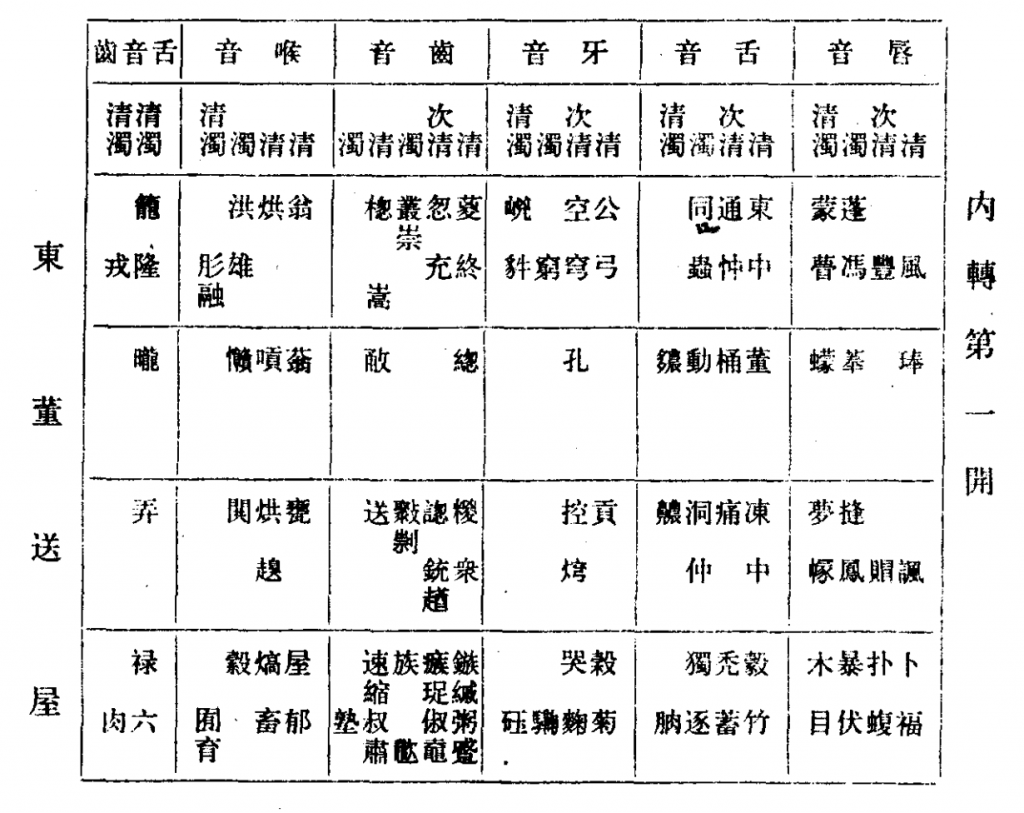

《韻鏡》一書共分四十三圖,每圖横列唇、舌、牙、齒、喉、半舌、半齒等七音。七音指的是聲母的發音部位,相當於我們現在所説的唇音、舌尖音、舌根音等。七音之下統分二十三行,包括中古的三十六字母(《韻鏡》不明顯標出三十六字母的名稱,有些韻圖則明顯標出)。其中有些字母(聲母)兩兩相對同列一行,這類同列一行的字母所統轄的字是以等列的差異來表示它們的區别的。如”端”與”知”、”透”與”徹”、”定“與”澄”、”泥”與“娘”等母都兩兩同列一行,列於一、四等位置上的字就是屬於”端透定泥”的字,列於二、三等位置上的字就是屬於“知徹澄娘”的字。《韻鏡》不列三十六字母,而以七音配合清濁來表示聲母的不同,因此七音之下二十三行的位置就由”清濁”的字樣占據着。所謂清濁,指的是聲母的發音方法,概指聲母爲帶音與非帶音、送氣與不送氣。韻圖縱列平、上、去、入四聲(《韻鏡,不明顯標出)。四聲之中再分爲一、二、三、四等。等的分劃主要是就韻母中介音和主要元音的差異而言(其中也涉聲母的不同)。圖中縱行最右一欄標明內外轉、圖次及開、合口。韻圖以開口韻與合口韻分圖,這都在圖中標明出來。圖的縱行最左一欄注明該圖所轄的韻部,四聲的不同就櫽括在韻部之中(因爲韻書是以四聲來劃分韻部的,不同聲調就不同韻部。如東、董、送諸韻的韻母都相同,只是由於聲調不同,故分爲不同的三個韻部,圖的縱横交合處列韻書反切所表示的每一個不同的字音,一般所列的字是韻書中的小韻首字。如《韻鏡》第一圖(開口圖)舌濁音平聲東韻一等的格子列”同”字,這個“同”字便是韻書(比如《廣韻》)裏平聲東韻屬於”徒紅切”那一個小韻的第一個字(首字)。韻書裏所有屬徒紅切的字音在韻圖中便處在舌濁音平聲東韻一等的地位,以”同”字爲代表。如果韻圖縱横交合處的格子不代表韻書中的任何字音(卽韻書中没有處在這一地位的反切)時,便以一圓圈表示或讓它空下來。各韻圖编纂的體例都與上面的說明大同小異。現附《韻鏡》的第一圖以資參考(竪排)。

關於上圖的問題需做如下説明:

1.檧字原本作𢶰(從手),誤。査《廣韻》、《集韻》、《四聲等子》、《切韻指掌圖》、《切韻指南》俱作檧(從木),今據正。

2.𧲤字,査《王韻》、《廣韻》、《集韻》、《七音略》俱無此字;《切韻指掌圖》、《四聲等子》、《切韻指南》等此位俱列鍾韻的顒字。案𧲤字見於《玉篇》,魚容切,與顒字同音。此據《玉篇》所增。

3.雄字,《廣韻》作羽弓切,《切二》、《王三》(宋濂跋本王仁昫《刊謬補缺切韻》)作羽隆反,俱當入喻紐地位。《集韻》、《五音集韻》、《古今韻會舉要》均作胡弓切,則當在匣紐。《韻鏡》雄字列匣紐,合《集韻》等。隋唐之前喻三與匣尚混而不分,《切韻》、《王韻》、《廣韻》等以羽字切雄,當是古音之遺。

4.肜字,査《切二》、《王三》、《廣韻》、《集韻》等,俱與融字同居一小韻。《廣韻》作以戎切,肜字又作敕林切。《韻鏡》析肜字列喻紐三等地位而以融字列喻紐四等,不合。《七音略》三等不列肜字,而單以融字列四等,是正確的。

5.𢦅字,《廣韻》作呼孔切,與嗊字同一小韻。《韻鏡》已將嗊字列於曉紐地位,此另以𢦅字入匣紐不合。此位依《王一》、《廣韻》、《集韻》等該列洩澒字(胡孔切),《切韻指掌圖》、《四聲等子》、《切韻指南》也都列澒不列𢦅。

6.曨字,原本作䏊(從耳),誤。《切三》、《王一》、《廣韻》均作曨(從日),力董切。《七音略》等韻圖也俱作曨,今據正。

7.摓字,査《廣韻》送韻中並無這一小韻。《集韻》有𣝘,菩貢切,《韻鏡》列摓字於此當是據《集韻》增而訛。《七音略》、《切韻指南》也同《集韻》列𣝘字可證。

8.夢字,《王一》、《王三》、《廣韻》、《集韻》在送韻,作莫鳳切,當列入三等。《七音略》、《切韻指掌圖》正同《廣韻》列於三等地位。《韻鏡》三等地位列𢄐字,此字《廣韻》作莫弄切,當在一等夢字地位。《王韻》、《集韻》也同。査《七音略》、《切韻指掌圖》、《四聲等子》、《切韻指南》𢄐字也均列於一等。依《廣韻》,𢄐字當與夢字對調位置。陳澧《切韻考》説:“𢄐莫弄切與㝱字莫鳳切同音,皆已見於一東,此爲(《廣韻》)後增之字,非《切韻》原書所有。“案莫弄切與莫鳳切本非同音,據等韻門法”輕重交互門”的分法,莫鳳切當算是二等輕唇音字。但東韻、尤韻的三等韻以重唇音爲切上字,後代也讀爲重唇,是此一規律的例外,屬門法所説的”前三後一”的現象。《韻鏡》列夢字於一等,也不爲無因。

9.朒字,《廣韻》許多本子均作肭,女六切。《説文》、《玉篇》、《王一》、《王三》、《集韻》也作肭。獨《切三》、《王二》作朒,寬永本《韻鏡》也作肭,永禄本作朒,同《切三》等。案肭字《玉篇》音女滑、女骨切,宋王雰《字書誤讀》也”音内”,《廣韻》肭字也一音女滑切,在黠韻。故此字若從内則當在黠韻,不當入屋韻。肉字《廣韻》在屋韻,如六切。此字既在屋韻,以從肉爲是。段玉裁校《廣韻》時改肭爲朒,是也。

——選自李新魁著《漢語音韻學》