「濁上歸去」是唐代中期以後北方開始發生的一項變化。這項變化不見於当時的南方,而今天却幾已波及整個的漢語方言,可見它是一條影響面極廣的演變規律。從今天方言的反映來看,「濁上歸去」可依「次濁上」的走向區別為「官話型」(北方型)、「吴語型」(南方型)和介於其間的過渡方言幾種類型。本文認為,造成這些不同演變方向和類型的原因,是南北方言對待次濁上的方式不同,也就是結構上有所不同;而許多方言次濁上之所以兩分,也可以從同一角度獲得解釋。因此這項研究可以充分顯示規律傳播和音韻變化的動態過程。

1. 「濁上歸去」,是漢語音韻史上一項重要的演變。這項演變發生的年代,學者們已經有過一些討論。但是它在方言間推移影響的情形,除了個别方言的記述之外,我們還缺乏一個通盤的了解。由於近年來關於漢語方言的資料逐渐增多,因此本文便想利用這些資料,進行一點初步的綜合工作,來觀察濁上歸去在現代方言中的實際演變情形。

文獻上可以觀察得到的濁上歸去的現象,最早見於盛唐及中唐詩人如孟浩然(689-740)、王維(699-759)、李白(699-762)、杜甫(712-770)、韋應物(737-830?)、白居易(772-846)、柳宗元(773-819)等人的詩歌押韻(史存直1981),慧琳(737-820)《一切經音義》(810)的反切、韓愈(768-824)的《諱辨》(周法高1948/1975),《悉曇藏》(880)中著録傳漢音的「表」法師的聲調系統(平山久雄1987),以及李涪《刊誤》(895以前)中對《切韻》濁上、濁去字所作分别的批評(周祖謨1958/66,1988)。换言之,最遲從八世紀初開始,也就是《切韻》成書一個世紀之後,這項演變就已經發生了。仔細觀察這些文獻資料,我們可以進一步得到以下幾點印象。第一,上述資料所涉及的人物,他們的活動範圉都在北方。第二,李涪在《刊誤》中以《切韻》篇「吴音乖舛」,並以「東都」(洛陽)之音最正,主要論據之一就是「濁上歸去」。可見《切韻》固然分别濁上和濁去,李涪當時的「吴音」也仍然分别濁上和濁去。這也就是説,盛唐以後北方已經開始濁上歸去,但是同時南方的吴音並没有這種變化。第三,所有上述資料所涉及的濁上字,都是「全濁」上聲字,没有一個「次濁」上聲字在内。因此我們可以推想,次濁字並沒有發生聲調上的變化,它們與清上字一致,仍然是上聲字。這一點可以從宋代的汴洛方音得到旁證。在宋代汴洛方音裹,平去入聲的次濁字與全濁字同列,讀成陽調。但上聲的次濁字卻與全清、次清字同列,讀成陰調(周祖謨1942/1966)。此外,根據我們現在的了解,在《切韻》以前的南北朝時期,無論北方或南方,平上去入四個調都没有分化的迹象(何大安1981a) 。因此我們可以説,「濁上歸去」是盛唐以後,中國北方方言開始發生的一種變化。這種變化使全濁上聲讀如去聲,但是次濁上聲和全清、次清上聲字不受影響,仍讀上聲,也就是陰上。

宋代的汴洛方音、元代的《中原音韻》(1324)和現代官話都有和上述唐代北方方言相同的演變。這種演變,可以稱為「官話型」或「標準型」的濁上歸去。下文我們就會看到,官話型的濁上歸去是一條力量非常強大的演變規律,每一支現代漢語方言之中,都有它的影響痕迹。

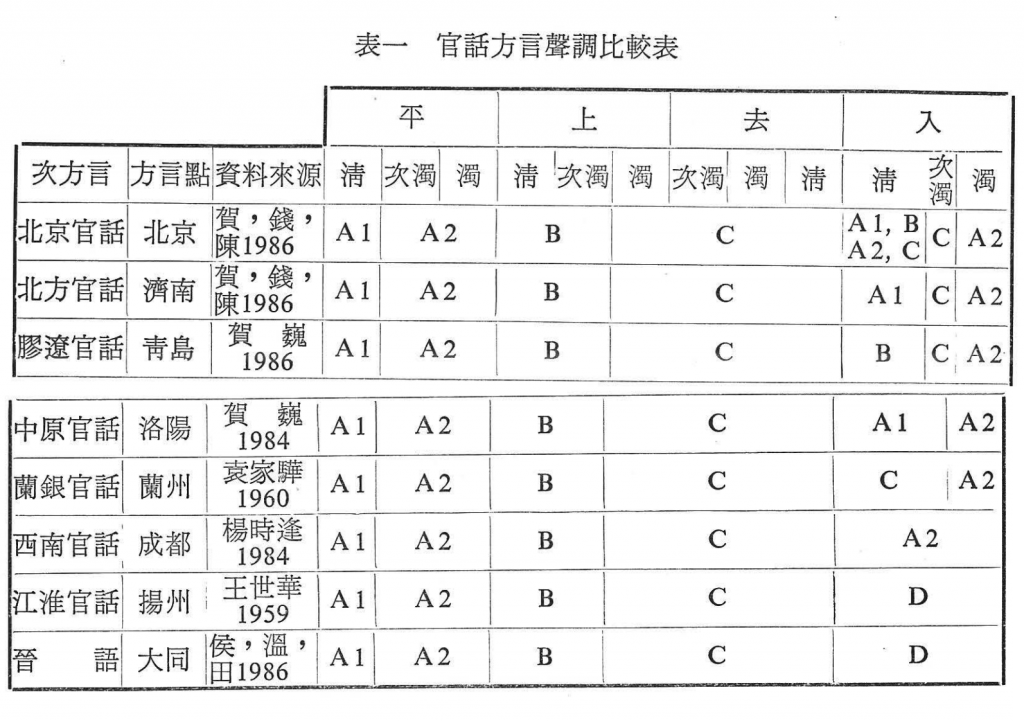

2. 在現代漢語方言之中,官話方言的分佈範圍最廣。但是在上去聲的分合上,卻大體一致。現在從每一個次方言之中各舉一個方言點列成表一,來作比較。

表中的A、B 、C、D表示今調的平、上、去、入,1、2表示陰調和陽調。次方言中的晋語,在構詞上有獨特的地方(侯精一1986),但是它的音韻結構和其它的官話方言並没有很大的差別(丁邦新1982,李榮1985),因此表一暫時放在一起討論。

表一很清楚的顯示出來官話方言濁上歸去的一致性。從比較研究的觀點,我們可以説濁上歸去在這些次方言的共同祖語時期就已經存在了。再配合上一節對文獻資料的理解,這個祖語和盛唐東都方言的淵源關係,應該是非常清楚的。

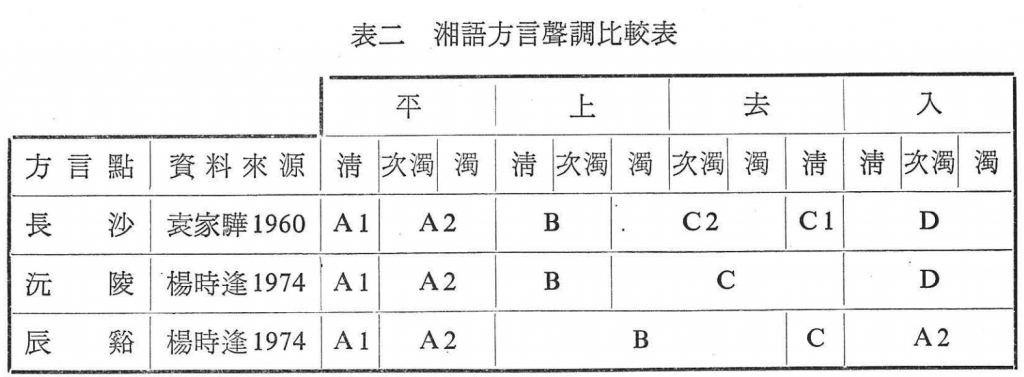

3. 其次我們觀察湘語。就上去聲的關係而言,湘語方言有表二所列的三種型態。

湘語大致分佈在今天的湖南省境内,其中長沙型的方言有:湘鄉、邵陽、潊浦、新寧、通道、城步、會同、黔陽、岳陽、湘陰、南縣、沅江、安化、衡陽(以上見楊時逢1974)、雙(袁家驊1960);沅陵型的方言有乾城、麻陽、古丈、永綏、零陵、東安、祈陽、武岡、寧鄉、湘潭(以上見楊時逢1974)以及廣西省的全州(楊、梁、李、劉1985);辰谿型的方言還有瀘溪(楊時逢1974)。

長沙和沅陵濁上都已歸濁去,它們可以代表大多數湘語的情形。這兩類方言主要的差别,在是否分陰陽去。在有文白異讀的方言中,分陰陽去的往往是白話音,文讀音則不分陰陽去;例如長沙、湘陰、南縣、沅江、安化等地。我們推想這可能是受官話影響的結果。這些湘語本來是分陰陽去的,由於鄰近的西南官話、中原官話、江淮官話不分陰陽去,因此文讀音中的陰陽去就合併了。

辰谿、瀘溪的情形相當特别,它們似乎是濁去歸上,而不是濁上歸去。它們的上聲可能根本没有分化,整個與濁去合流;但也有濁上歸去後再與陰上合併的可能。究竟如何,目前不能説定。

4. 赣語可以看成一個大的搭界方言,它受到其它方言的影響很深,内部的變化也比較複雜(何大安1986a)。下列的表三是一些赣方言調類分合的比較。

一部分赣方言有「送氣分調」的現象,表三中的修水、都昌、南豐就是這様的方言。南豐入聲字都收-ʔ尾,但分成兩類。甲類讀12,是鹹深山臻等攝的入聲字。乙類讀55,是宕江曾梗通攝的入聲字。這些都是相當特别的現象。

就濁上歸去這一問题而言,赣語方言可分成兩種主要的類型。第一類是像通城、修水或清江這様的方言。通城、修水型的方言有湖北的蒲圻、崇陽、通山、陽新、咸寧(以上見趙元任等1948),湖南的汝城、茶陵、臨湘、華容、綏寧(以上見楊時逢1974),江西的波陽謝家灘、餘干、浮梁樂平(以上見葉祥苓1986)、〔湖口〕、〔星 子〕、〔德安〕、〔永修三角〕、〔安義鼎湖〕、〔新建灣里〕、〔南昌〕、〔南昌市〕、新喻(以上見顏森1986),〔樵舍樵石鎮〕、〔安義〕、餘江(以上見陳昌儀1983)、臨川(羅常培1940)。清江型的方言有湖南的資興、桂東、酃縣、安仁、常寧、攸縣、新化醴陵、瀏陽(以上見楊時逢1974)、瀏陽南鄉(夏劍欽1983),江西的永新、永豐、泰和、峽江、吉水、吉安市、吉安梅塘、萬載、萍鄉市、分宜、〔新餘〕、上高、宜豐、宜春市彬江、武寧、靖安、奉新、高安、高安周家、彭澤、景德鎮、樂平、萬年(以上見颜森1986)、貴溪龍岩(Condax1973) 等地。這一類的方言,約佔目前所知赣方言材料總數的四分之三左右,可以説是赣語方言最大宗的一類。這一類的濁上歸去,是官話型的。

第二類的次濁上仍歸陰上,與官話型同;全濁上的全部或一部分歸陰平。萬安、南城、弋陽、都昌就是這一類的方言。細分起來,又有四個小類。萬安類的方言有井岡山、永豐沙溪、新干、鉛山(以上見顔森1986)、廣昌(顔森1985)。南城類的方言有黎川、樂安、宜黄、崇仁、撫州上頓渡河東、横峯、餘江、貴溪文坊、鷹潭市、東鄉、金溪、資溪(以上見顔森1986)。弋陽類的方言還有廣昌、進賢(以上見顔森1986)。都昌類的方言還有波陽、寧岡(以上見顔森1986)、大冶(趙元任等1948)通城草開(張歸璧1984)。除了大冶和通城草開在湖北外,其餘都在江西。

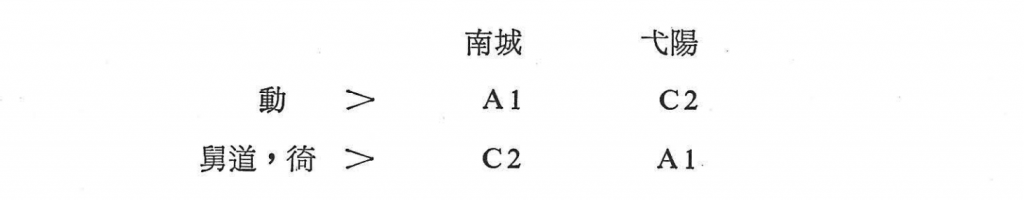

南城和弋陽的差别,在個别字的處理不同。例如:

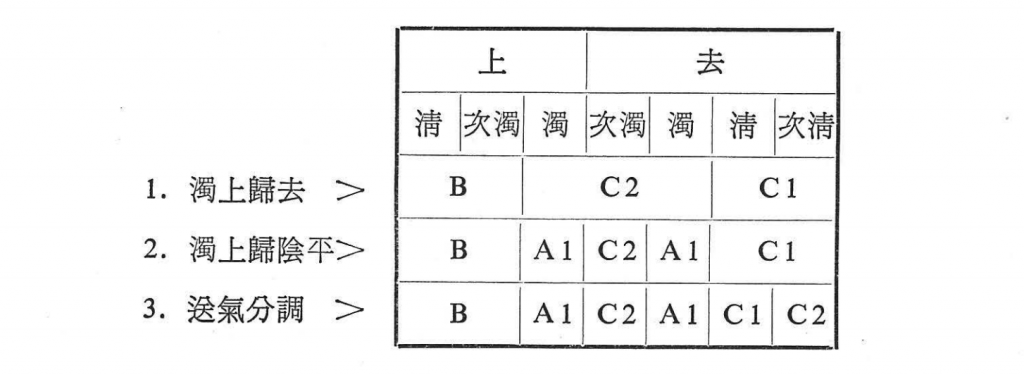

第二類方言受到「濁上歸陰平」的影響,是很顯然的。但是第一,這條規律不能推到早期赣語,因爲那様的話,第一類方言的走向就不好解釋。其次,萬安類型的「濁上歸陰平」一定發生在南城、弋陽型之前,否則萬安的濁上、濁去兩類,就不會分得這麽清楚。南城、弋陽一定是處在「濁上歸陰平」與「濁上歸去」這兩條規律的雙重影響之下,才有上述一些不一致的地方。都昌則可能濁上歸去在先,受到「濁上歸陰平」的影響之後,整個陽去聲中的送氣聲母唸成了陰平。由於萬安等地的「濁上歸陰平」並不包括次濁聲母字,因此都昌陽去中的鼻音、邊音便不受影響。也就是説,陽去中只剩下鼻音、邊音聲母字。這時去聲中的次清聲母字,因爲送氣分調的縁故,才從陰去中分離出來併入陽去,使陽去調又有了送氣聲母字。其間的演變規律次序如下:

豐城的情形非常特别。濁上歸去之前,濁去已經先入陰平。由於官話方言大都不分陰、陽去,官話型濁上歸去中的「去」,實包括陰去在内。豐城的濁上歸陰去,正可如此理解。

與蓮花同型的,還有遂川、安福(同見顔森1986)等方言。這三個方言次濁上與全濁上自成一類,也就是陽上,但不並入陽去。次濁上入陽上,是現代吳語和粤語的一個特點,蓮花、遂川、安福在這一點上能不能與吴語、粤語有直接的聯繋,恐怕很難説定。不過在官話方言的影響增強之前,次濁上入陽上的方言在南方的分佈,或許要比現在為廣。這三個方言一部分次濁上聲字入陰上,可能就是官話的影響。

南豐一方面有官話型的濁上歸去和次濁上歸陰上,一方面又有次濁上、濁上歸陰平的演變。下文會看到,次濁上、濁上入陰平是客語的一個重要特點。那麽南豐所顯示的,可能就是官話和客語的雙重影響了。

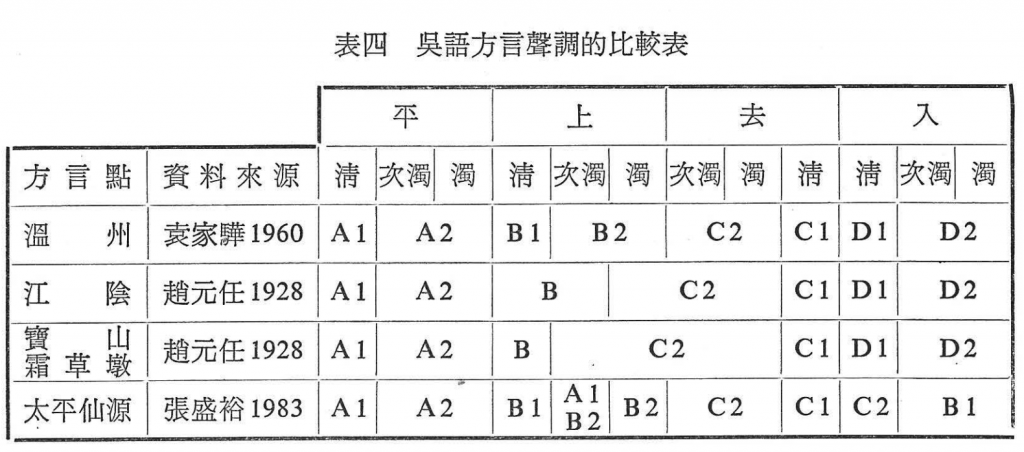

5. 表四是現代吳語中幾個代表方言聲調的比較。

温州、江陰和寶山霜草墩代表吳語方言上去分合的三個大類型。

溫州的主要特點是陽上、陽去分立,次濁上歸陽上。這一類的方言有江蘇省的吴江盛澤、吴江黎里、松江、南匯周浦、崑山、常熟、無錫、溧陽、宜興(以上見趙元任1928)、嘉定、上海縣、太倉、海門(以上見江蘇省和上海市方言調查指導組1960)、吴江震澤、吴江平望、吴江同里、吴江松陵(以上見葉祥苓1983),浙江省的永康、嵊縣、嵊縣太平市、諸暨王家井、紹興、吴興、嘉興(以上見趙元任1928)、海鹽(許、游1984)、海鹽通圆(胡明揚1959),江西省的玉山四股橋、廣豐河北(以上見顔森1986)等地。其中吴江盛澤、吴江黎里、松江、崑山、常熟、無錫、吴興的次濁上聲字在文讀音中入陰上,這無疑是官話的影響。

江陰的主要特點是全濁上歸去,次濁上歸陰上,和官話型的濁上歸去完全相同。這一類的方言還有江蘇省的武進(常州)街談、武進紳談、靖江、丹陽永豐鄉(以上見趙元任1928)、啟東吕四(盧今元1986),上海市(江蘇省和上海市方言調查指導組1960),江西省的玉山(楊時逢1971b),安徽省的銅陵(王太慶1983),和浙江省的杭州(趙元任1928)。這些方言正處在吴語舆官話接觸的最前缘,而杭州自宋室南渡時就受到官話的強烈影響(李新魁1987)。所以這一類方言之有官話型的濁上歸去,並非出於偶然。

寶山霜草墩所顯示的,可以稱為「吴語型」的濁上歸去。它與官話型的最大不同,就是次濁上不入陰上,而是與濁上一同併入陽去。我們已經不只一次看到,次濁上聲字有兩種不同的走向。一是同清聲母入陰上;一是同濁聲母入陽上,甚或至於同入陽去。前者屬官話,後者則見於南方的方言。當官話方言漸次進入南方之後,溫州型的方言雖仍保持陽上與陽去的分别,但吴江盛澤等方言卻已将次濁上聲字游移於陽上(白話)與陰上(文讀)之間。霜草墩型的方言則是接受了「濁上歸去」這一規律,但是「濁上」卻是南方方言的次濁、全濁同步的濁上,而不是次濁、全濁分途的官話型的濁上。這裏可以看出吴語對官話影響所作反應時,不同的選擇方向。相形之下,江陰型的方言在這方面已經没有任何堅持,和湘語、大部分的赣語一様,完全「官話化」了。

寶山霜草墩型的方言還有江蘇省的寶山羅店、吴縣、丹陽(以上見趙元任1928)、 平湖、平湖乍浦、平湖嘉善、崑山周莊、崑山陳墓、吴江莘塔(以上見許、游1984)、吴江蘆墟(葉祥苓1983),浙江省的餘姚、鄞縣(以上見趙元任1928)等地。

吴語方言中,有一些方言的次濁上聲字既不入陰上,又不入陽上。安徽的太平仙源是其中的一個。太平仙源次濁上聲字有一小部分入陽上,是讀成d的來母字,如「禮di、柳dy、嶺diŋ」。讀l的來母字,如「老le、懒lã」,和其它的次濁字都入陰平。也可以説,真正的鼻音、邊音聲母字都讀陰平,濁塞音、塞擦音仍讀陽上。來母字讀濁塞音,是赣語中後起的變化(何大安1986a)。太平仙源可能受到這一規律的波及,而有部分細音韻母字讀d。這様説來,次濁上入陰平的時間,就更在其後了。江蘇高淳(江蘇省和上海市方言調查指導組1960,張鴻魁1984)次濁上也入陰平,與太平仙源是否有關,不得而知。此外浙江的金華、衢縣(以上見趙元任1928)入陰去,目前也無法解釋。

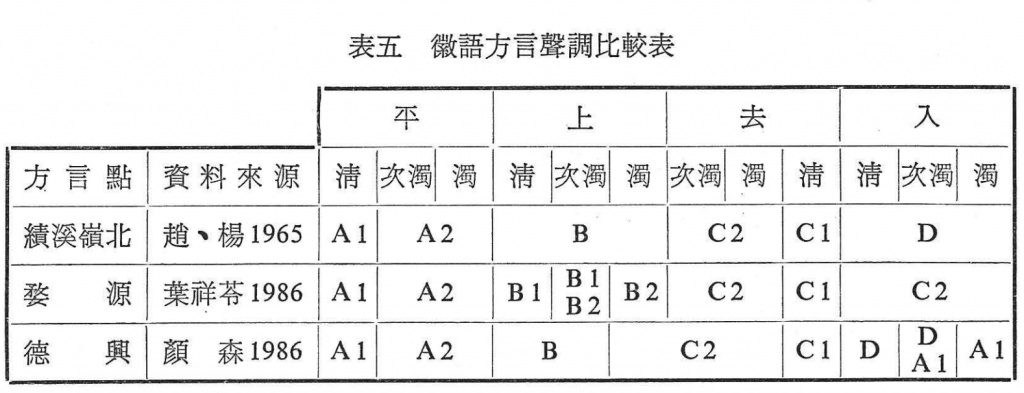

6. 徽州方言是皖南介於吴語和赣語交界處的一些方言,這些方言兼具若干吴語和赣語的色彩,但在濁上歸去這一點上,卻顯示了本身的特點。表五列舉了三個徽語方言,以供觀察。

徽州方言大部分都不分别陰、陽上,像績溪嶺北一様。這類方言還有祈門、黟縣、旌德、歙縣(以上見伍巍1985),徽城、深度(以上見孟慶惠1985)。如果這些方言能代表徽語的大宗,這就説明了徽語確實是不同於吴語和赣語的一支獨立方言。因爲根據4、5兩節的討論,我們可以看出古吴語是個分陰、陽上的方言,而今天赣語方言的前身,是個濁上歸去的方言。在前徽語和前赣語時期,徽州方言和江西方言能不能有所聯繋,甚至這種聯繋會不會反映出一個較二者現在的分佈範圍更廣的古老方言,以包括其它不分陰、陽上的南方方言——如浙江的浦城大北忠信、龍泉(以上見鄭張尚芳1985)、江西的安遠(顔森1986)、廣東的合浦(袁家驊1960)在内,當然不是現在能夠憑空説定的。但是如果願意赋予上聲分化或濁上歸去一個丁邦新師所主張的「歷史條件」(丁邦新1982)的意義,那麽承認徽語為現代漠語的一支大方言——儘管分佈地並不大——應該是可以的。

婺源與休寜海陽鎮(平田昌司1982)分陰、陽上,而次濁上聲字部分入陰上、部分入陽上。我想這可以用北方方言的次濁上視同清上與南方方言次濁上視同濁上這兩種不同音韻結構類型在這兩處的交互影響來解釋。這種情形,我們在吴語和赣語中也曾見到過。至於江西德興與浮梁江村(顔森1986)的官話型濁上歸去,則表現了更快的向官話同化的步調。

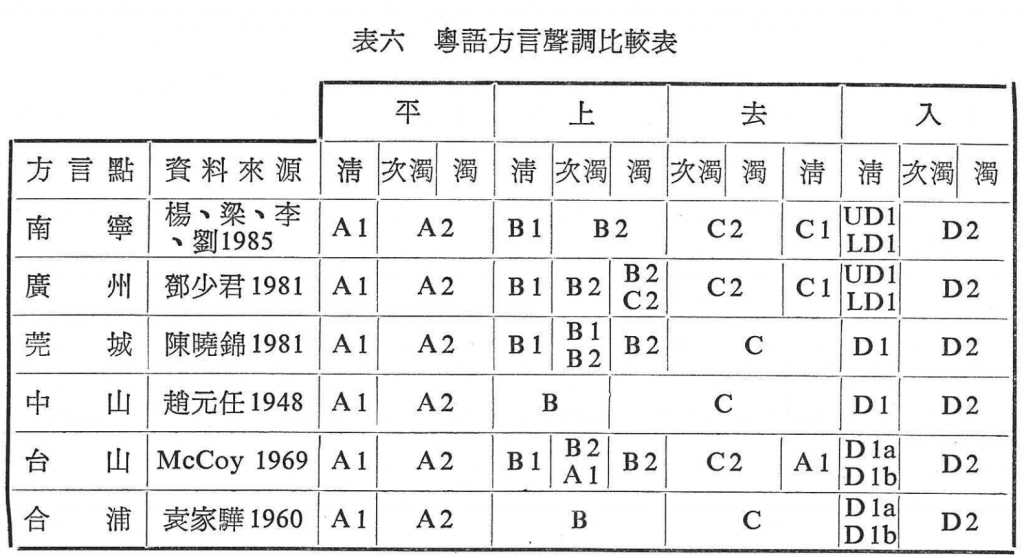

7. 現代粤語方言聲調分合的大概情形,請参看表六。

表中南寧、廣州的UD1、LD1是大家熟悉的上陰入、下陰入;臺山、合浦的D1a、D1b也正相當廣州等地的上、下陰入。

從目前所能掌握的材料來看,古粤語很可能和古吴語一様有八個調,平上去入各分陰陽;廣西的南寧可為代表。平上去入聲中的次濁與全濁同步,一律入陽調,大概是南方方言的一項特徵。因此遇到了次濁上入陰調的官話方言,便每每發生抵牾,而有次濁上聲字兩屬的現象。在粤語方言當中,莞城便是這類的代表。

還有一類便是完全「官話化」,如中山方言。南寧類的方言,似乎佔粤語的較大多數。廣西的博白、玉林、梧州(以上見楊、梁、李、劉1985),廣東的增城(何偉棠1986)、信宜(葉、唐1982)、東莞(袁家驊1960)和廣州都是。廣州有一部分濁上讀陽去,如「健、杜、戶、臣、待、在、弟、罪、匯、技」;另一部分讀陽上,如「柱、倍、瓦、距、蟹、婢、舅、苧、厚」;另一部分字兩讀,如「近、坐、淡」;而次濁上仍讀陽上。這裹發生兩屬的是濁上,卻不是次濁上,與徽語的婺源以及下文會述及的某些客語、閩語不同。這裹看出在對官話影響作出反應的時候,廣州選擇應變方向的獨特性。官話濁上歸去的同時,次濁上歸陰上。婺源與廣州都保留自己的陽上調,但婺源令部分次濁字同於官話,廣州則是部分全濁字同於官話。某些閩語方言在次濁字兩屬的同時,會單唸的時候放棄陽上調,卻於連讀的時候繼續保持陽上,如晋江;或者單唸保留陽上,而於連讀時取消,如揭陽(以上見董同龢1960)。

根據另一份調查資料,南寧(梁振仕1986)濁上字也有兩讀。一部分入陽上,如「抱ph、肚th、舅kh」;一部分入陽去,如「在tɕ、住tɕ、助 tɕ」。南寧和大多數粤語一様,濁音清化時平上送氣、去入不送氣。現在入陽上的送氣,入陽去的不送氣,可見濁上字的分讀是在濁音清化之前。也就是説,南寧地區受官話濁上歸去的影響,要比濁音清化為早。李涪《刊誤》在批評《切韻》的時候,並没有提到聲母清濁上的問题,可見當時的東都方言雖然濁上歸去,卻並沒有濁音清化。影響南寧的官話波,似乎正符合這様的順序。

臺山一部分次濁上聲字入陰平,例如「我、你、買、有」,是很特殊的現象。它的分讀原因,是不是受到客語的影響,暫時存疑。

陽江、合浦和中山的另一份調查(袁家驊1960)不分陰、陽上。此外廣西的鍾山,平聲也有送氣分調的現象(梁振仕1983)。它與吳語(葉祥苓1983,許、游1984)、赣語、客語(颜森1986)、苗語(李、陳、陳1959)、僮語(李方桂1962,石林1981)同類現象之間的關係,值得進一步探索(何大安待刊稿)。

8. 表七是現代客語方言聲調的比較。

客語方言的情形看來似乎比較複雜,但是次濁上讀陰上的一點,卻是一致的。這顯然是北方話的型態,而與南方方言不同。其次,相當多數的方言次濁上又讀陰平;哪些字讀陰上,哪些字讀陰平,各地又大體相同。讀陰上的是「米、瓦、雨、卵、老、五」,讀陰平的,是「軟、馬、尾、冷、暖、買」。次濁上不分兩類的,都在江西省境内,可以算是北部客家的特點。因此從内部的比較,我們可以説:早期客家次濁上有一部分入陰平,一部分仍保持北方方言的特點,入陰上(O’Connor1976)。北部客家受官話的影響,入陰平的次濁上聲字又讀回陰上。

再其次,除了安遠之外,濁上大體都發生過變化。一種變化是入去,一種是入陰平。凡是去聲入陰平的,濁上一定也有部分入陰平;反過來,濁上入陰平的,濁去卻未必都入陰平。上文在討論赣語的時候,我們會注意到一條濁上歸陰平的規律。這條規律,可以來解釋這裹的情形。在赣客地區,除了官話型的濁上歸去之外,另有濁上歸陰平的變化。這個變化與客家的次濁上歸陰平有没有連带關係,不得而知。但是它卻使相當多的方言面臨了濁上字分化時的規律競争。寧都和興國高興是歸陰平比較澈底的方言,瑞金、萬安是歸去聲比較澈底的方言;其它則介於二者之間。濁去兼入陰平的方言,可能先有過濁上歸去的階段,一部分上聲字已入去。後來受到濁上歸陰平的影響,使合流後的濁上、濁去字同時改入陰平。大埔桃源、大庾、南康鏡壩、上猶可能就是這一類的方言。

寧都清上字分入陰平/陽平/去聲三個調,分化的條件是影母字/次清/全清。因此它也是個次清分調的方言。次濁上聲字與次清上聲字同讀陽平的,是相當於其它方言入陰上調的「米」類字,入陰平的是「軟」類字。因此也可以説,寜都原來有個陰上類,來源是次清上聲字和「米」類字。這個陰上調,後來並入了陽平。

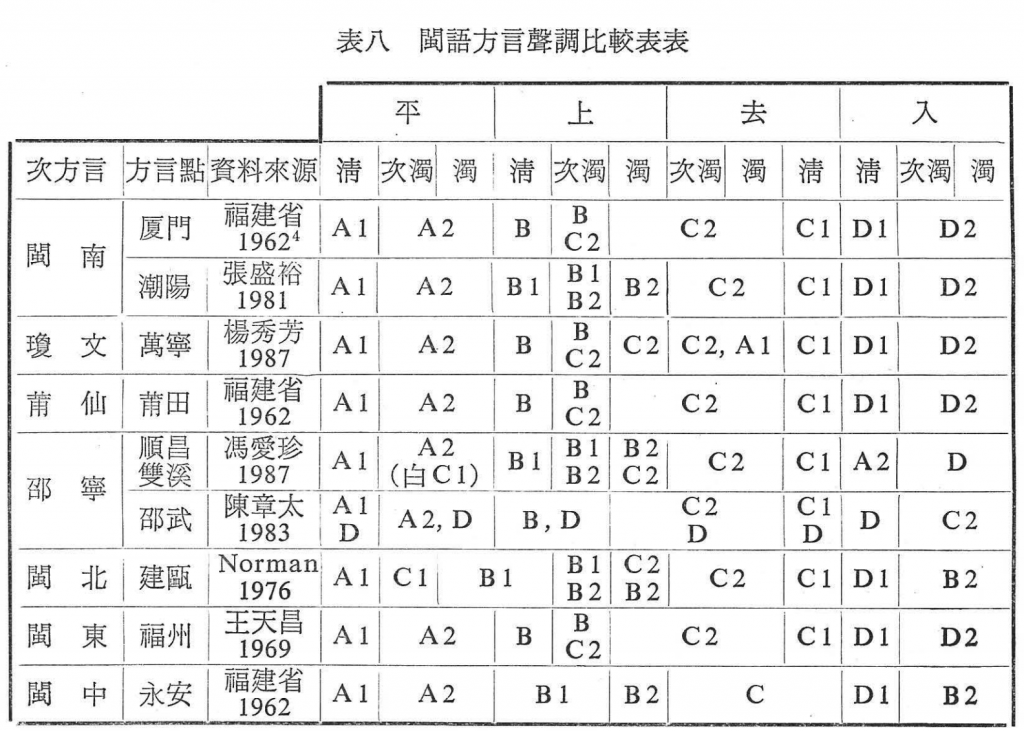

9. 閩語大致可分七個次方言(張振興1985),現在各酌取一兩個方言點列成表八,以供討論。

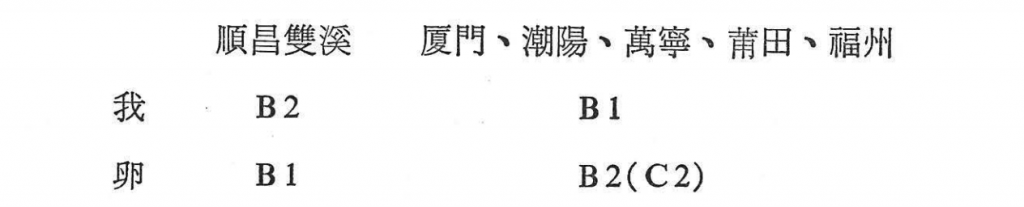

閩語表面上可以分成清楚的兩類。一類是厦門、潮州、萬寧、莆田、順昌雙溪、福州;一類是建甌、邵武、永安。前者次濁上一部分字入陰上,另外一部分入陽上,或更入陽去。後者次濁上聲字都入陰上,不與濁上字同進退。在厦門這一類的方言中,哪些次濁上入陰上,哪些入陽上(陽去),閩南、莆仙、瓊文、閩東也大體一致。入陰上的,有「馬、尾、米、買、我、軟」,入陽上(陽去)的,有「老、卵、瓦、五、耳、雨」。並且在有文白異讀的時候,讀陽上(陽去)的,往往是白話音;讀陰上的,往往是文讀音。因此我們假設閩語和吴語、粤語一様,具有南方方言的共通性:次濁上原與濁上同類,不與清上同類。受到次濁上入陰上的北方方言的影響後,一部分次濁上聲字與文讀音同時變入了陰上,也就是「馬」類字;另一部分,也就是「老」類字,仍讀陽上,或與濁上字一同變入陽去。不過邵寧區的顺昌雙溪和福州以南的沿海幾個方言,在選字上稍有出入。例如:

可見閩東、閩南、瓊文、莆仙的分化,是在這一波的影響之後,所以才有一致的表現。順昌在福建西北,因此不與南部沿海的閩語同變化。

至於較内陸鄰近赣客語的建甌、邵武、永安這些方言,次濁上都已入陰上,濁上也多半入陽去,是受官話影響較深的地區。那麽順昌雙溪也許更應該放在這裏一起看,它代表稍早的一個過渡階段。

瓊文系方言有部分濁去入陰平的共同變化,如海口(張賢豹1976)、澄邁(何大安1981b)、萬寧(楊秀芳1987)。這些濁去字中不包含一個濁上字,可見是濁上歸去之前就有的變化。

邵武平、上、去聲字中有少數常用字讀入聲調,條例不詳,可能有不同語言層的影響在内。順昌雙溪白話音的陽平與陰去合流,是當地獨特的演變。

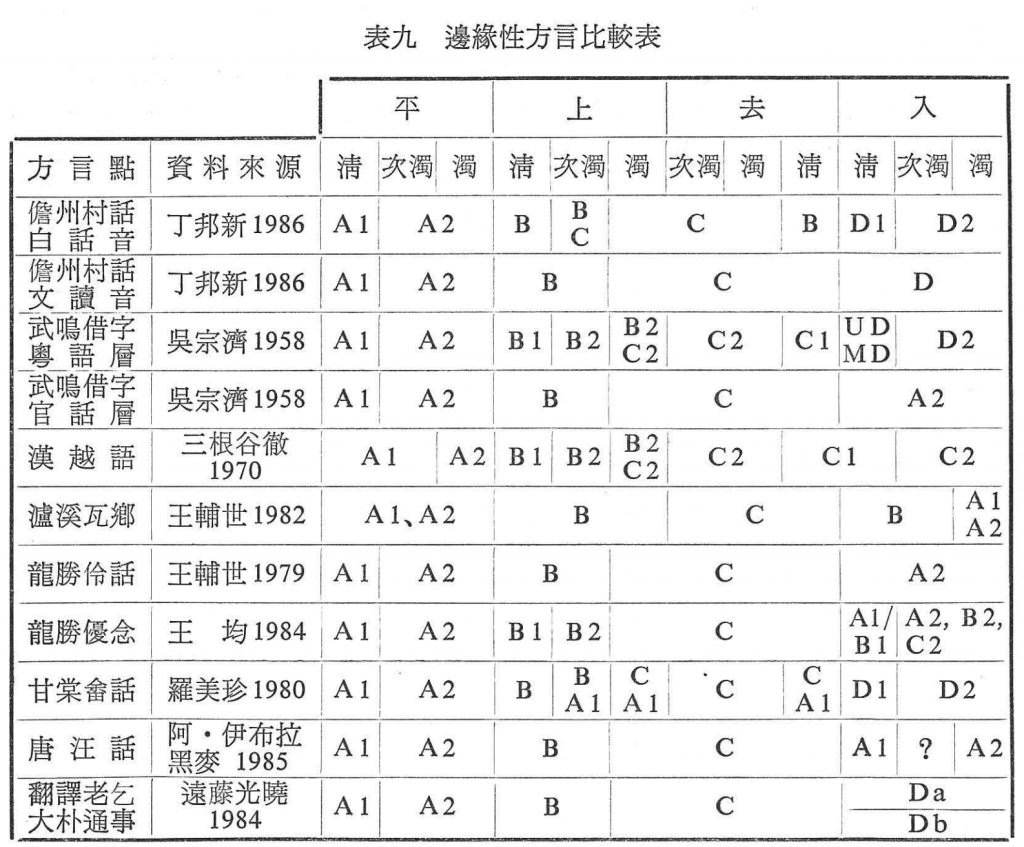

10. 最後,我們再來看一些邊缘性的方言,它們包括一些個别方言,如海南島的儋州村話;混合語或漢語借字系統,如湖南瀘溪瓦鄉話、廣西龍勝伶話、優念話、福建福安的甘棠畲話、甘肅的唐汪話、武鳴壯語、越南的漢越音,以及《翻譯老乞大、朴通事》當中的聲調系統。這些方言的聲調比較,請看表九。

這裹的每一個方言,都可以看到濁上歸去的痕跡。儋州文讀、武鳴官話層、龍勝伶話、唐汪話和《翻譯老乞大、朴通事》表現的,是官話型的濁上歸去。它們的不同,在入聲的處理。武鳴官話層和龍勝伶話入聲入陽平,與今天的西南官話相同;地理上也正符合這一點。唐汪話次濁入的資料不足,走向不明。但濁入入陽平,清入入陰平,以今天的分區標準來講,當屬中原官話或北方官話(李榮1985)。若比較甘、青附近的漢語分布(張、張1986),那麽又以前者的可能為大。儋州文讀是個帶入聲的官話型方言。《翻譯老乞大、朴通事》的入聲因元音高低而二分。高元音篇一類(Da),非高元音為另一類(Db);遠藤光曉推測它可能淵源於十六世紀的南京話 。

武鳴粤語層有類於我們介紹過的廣州型方言,它的清入分上入(UD)、中入(MD)兩類,也正相當廣州的上陰入、下陰入。它和漢越語一様,次濁上與全濁上同入陽上;但部分濁上又入陽去。這兩個地方濁上歸去的形成,也許有兩種可能。一種是它們早期所借進的,是南寧型的粤語,後來受官話的影響,才與廣州相同,部分全濁上入陽去。一種可能,是它們所借的本來就是廣州型的方言,借入時已有部分濁上入陽去。但它們不可能直接借自北方漢語,因篇次濁上入陽上,並不是北方方言的特點。武鳴借入的年代不可考,漢越語大約是唐代。假如是第二種情形,那就説明唐代的廣州方言,已經有了濁上歸去的變化。濁上歸去既出現在盛唐以後,可見當時文化優勢語言傅播之速。

漢越語濁上字讀陽上的較廣州多(王力1948/1958),自然是廣州受官話影響長久的緣故。漢越語的入聲與去聲同調,但保持了塞音韻尾。因此從塞音韻尾分出陰入、陽入,也未嘗不可。至於它的次濁平入陰平,道理是什麽,現在還不明白。

優念話濁上已經完全歸去,但是次濁上不入陰上,可見本屬南方方言。它的清入内轉諸攝入陰平,外轉諸攝入陰上。儋州白話與甘棠畲話在次濁上的表現上不同。甘棠畲話與客語一系。儋州白話部分次濁上與全濁同調,接近其它的南方方言,而不接近客家。

瀘溪瓦鄉話的平聲分立不明顯,陰、陽平多能通讀。也可以説瀘溪瓦鄉的平、上、去聲,都没有明顯的分化。但是這個方言正處在濁音清化的中途,部分清化的字受客家影響讀為送氣音,其中濁上、濁去字不分,同讀上聲調。王輔世先生認為這種濁上歸去係承自客家,應為定論。

11. 官話型的濁上歸去和吴語型的濁上歸去可以看作「濁上歸去」的兩種極端的類型。前者不包括次濁上聲字,次濁上聲字入陰上;後者則包括次濁上聲字,次濁上聲字随陽上同入陽去。另一些次濁上聲字兼入陰上、陽上(陽去)的方言,則介於兩者之間,表現出過渡的色彩。我認為,這種類型上的不同,其實便是南北方言結構差異的反映。次濁聲母和全濁聲母都具有带音的成分,在這一點上應該視為一類。可是因為某種缘故,唐代中葉以後的北方方言,雖然在平、去、入三個聲調裹保持了全濁聲母和次濁聲母的同步關係,但在上聲調裏卻發生了結構性的變化:次濁聲母與清聲母併入同一類。這種結構上的改變,使得「濁上歸去」發生時,歸去的只有全濁聲母而没有次濁聲母。可是南方方言仍維持次濁與全濁在平上去入四個調中平行的緊密關係,當北方事實上是「全濁上歸去」的規律隨著移民和文化的力量南下的時候,一部分的南方方言或者因全濁、次濁之同為一類而使次濁也連帶地歸入陽去(即「吴語型」),或者依違二者之間而形成了次濁字的兩屬現象。這是由於方言結構上的差異使得同一演變規律卻導致不同演變方向的又一個例子,也是本文立論的重心所在。

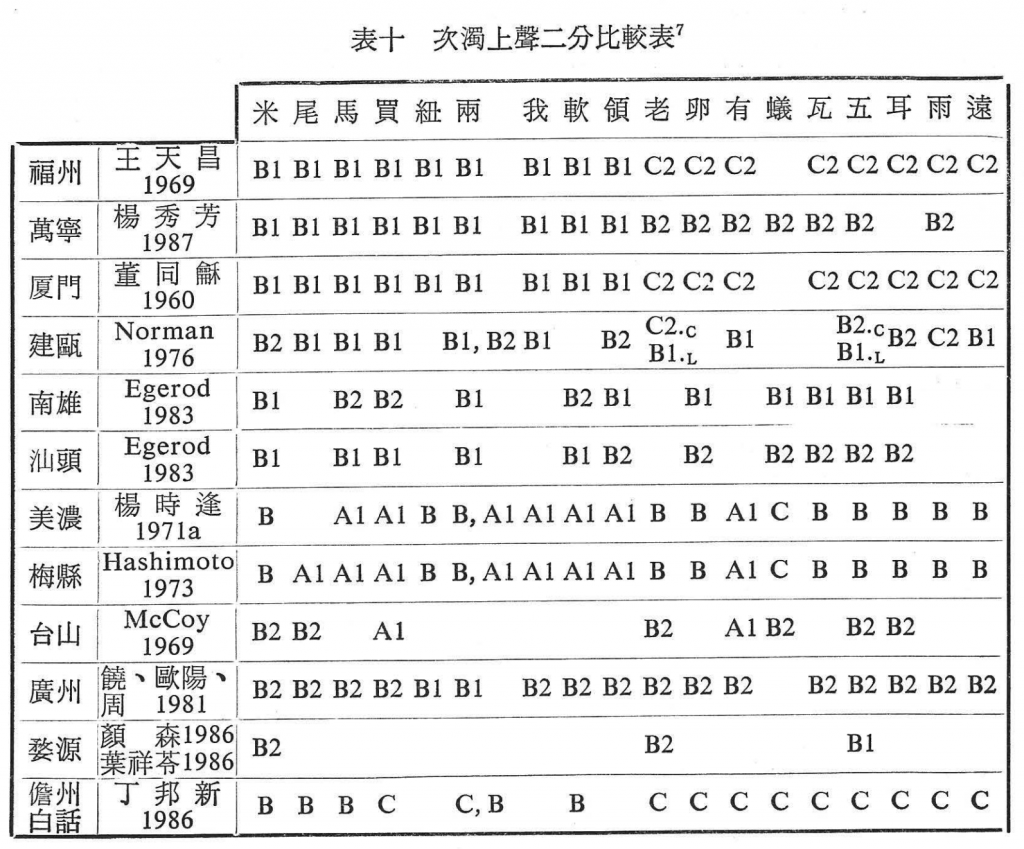

從這一點出發,配合以上所作的觀察,對於現代方言中濁上歸去的演變趨勢,我們可以得到這様的幾點認識。第一,濁上歸去是八世紀以後北方漢語開始有的一種新變化。這種變化的特點是全濁上歸去,次濁上歸陰上。這個變化形成之後,一定很快地成為當時優勢語中重要的成分之一,並因而擴及到整個官話區域,所以今天的官話方言才會表現得如此一致。第二,隨著唐宋以後江南的進一步開發,北方方言的影響不斷南下。官話型的濁上歸去,便在南方方言中造成了不同程度的同化。同化的程度,反映了影響的大小,其中湘語、赣語已經幾乎完全同化;江蘇吴語和浙江吴語的差別,也正在同化的有無和深淺。第三,次濁上與濁上同類的方言,一定曾經廣泛流行於江南。現代吴語、閩語、粤語和若干邊缘性的方言,都保留了這個特點。並且因為這種結構上的差異,在承受官話型濁上歸去這一規律影響時,産生了不同的型態。相形之下,客語的次濁上與陰上同類,則明顯的標識出了北方方言的特點。第四,赣、客語的全濁上歸陰平,和客語的次濁上歸陰平,也使得官話型濁上歸去的同化工作在相當程度上受到干擾,而牽引出新的演變方向。第五,許多方言都有次濁上二分的現象。從前大家多半孤立地看這個現象,以為必然反映了古語聲母上的分别。現在我們知道,這是次濁上視同全濁上的南方型方言和次濁上視同清上的北方型方言,兩種不同的結構互相激盪影響所造成的。也因此它們雖然次濁上聲字都二分,但是歸字卻不完全一様,請参看表十的比較。雖然表十所選的字很有限,我們卻可看出,某方言一致的,另一個方言卻未必。這種参差的現象,原是規律推移時常見的現象。全部推到古語的分别上去,是並不妥當的。