一、漢字的傳入和固定

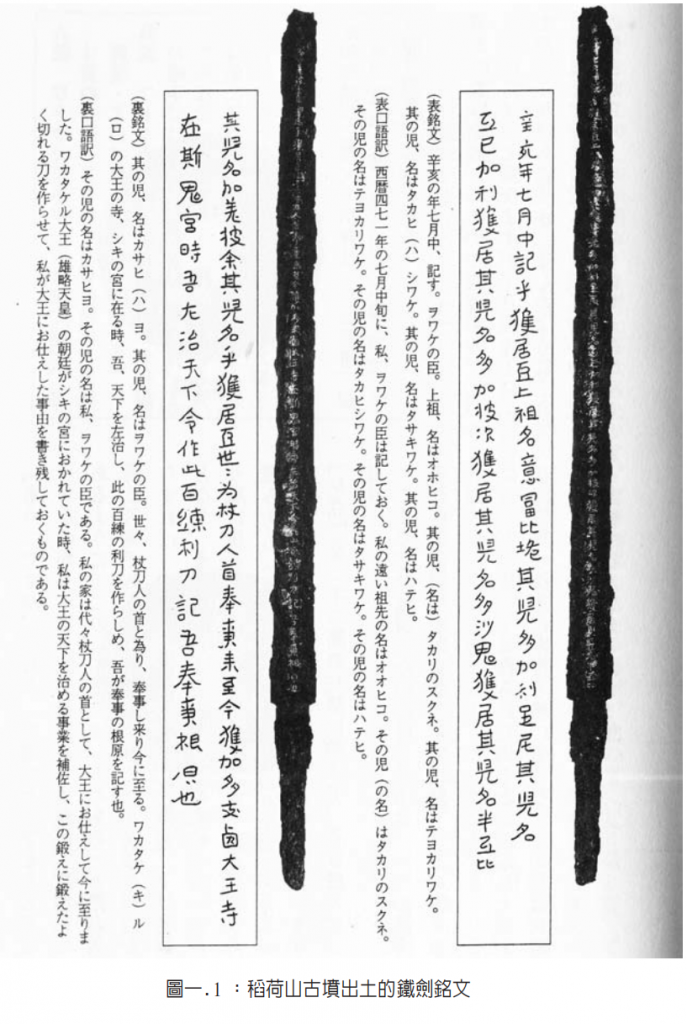

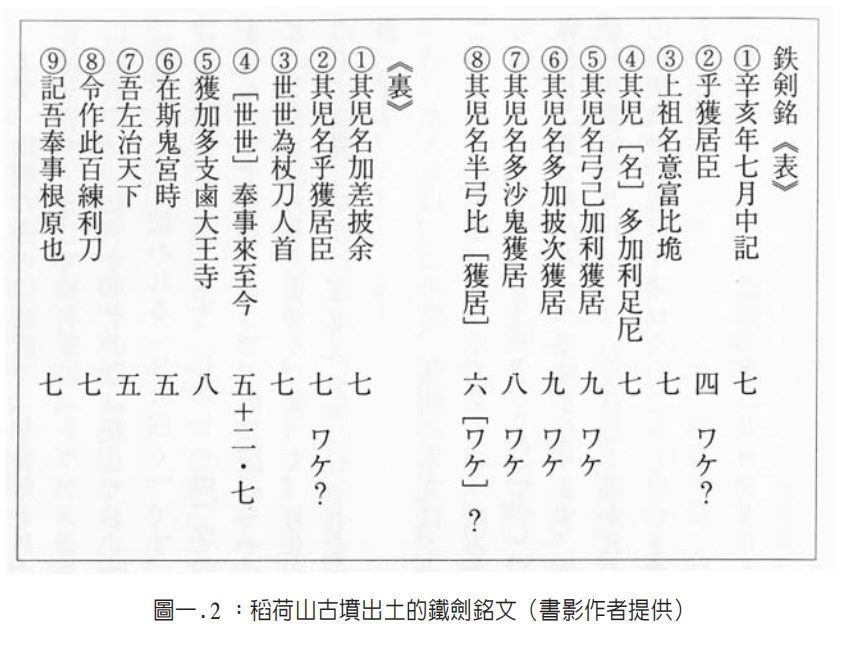

漢字傳入日本之前,日本列島並無文字可以記錄當地語言。直到公元四世紀末到五世紀初,因為與朝鮮半島的交流頻繁,所以漢字傳入日本的數量日益增多,其中以稻荷山古墳出土的鐵劍銘文(推測為公元五世紀製造)(圖一),最能代表日本初期漢字運用的能力。約莫一、兩個世紀以後,日本創造了《古事記》(公元712年成書)、《日本書記》(公元720年成書)等一系列歷史書,和現存最早的詩集《萬葉集》(公元八世紀後半),當時日本的祖先是使用漢字書寫,無論形、音、義各方面,皆比較忠於漢人原始用法。但是日本如擬將漢字繼續作為自己的語言工具使用,傳入的漢字在某種程度上就勢必改變,此即本文所謂漢字的「日本化」。

以下將此「日本化」過程分別從形、音、義三個方面加以描述。

二、「音讀」和「訓讀」——「日本化」的過程之一

(一)「音讀」

「樂」字在日本漢字音中一般有三個讀音,即gaku(《廣韻》五角切。以下同)、raku(盧各切)和gou/gyou(五教切)。每個發音所表示的意思都不一樣:gaku是「音樂」的「樂」;raku是「悅樂」的「樂」;gou/gyou是「樂欲」之樂。此意味著「樂」這一字至少代表三個詞。

再舉一個例子,「木」字在日本漢字音中也有兩個讀音:moku和boku。表示木材、木料的「材木」,一般稱作zai-moku;表示大樹的「巨木」,一般稱作kyo-boku。這兩個詞中的「木」字,雖然一個唸成moku,另一個唸成boku,但它們基本上都表示樹或者木料,意義差異不大。(「木刀」(用木料做的刀,即木劍)唸成boku-tou,「樹木」唸成jyu-moku,從此可看出moku和boku間的語音區分,與意義區別(木料和樹)無關。)此與「樂」字的情況很不一樣。我們試翻閱《廣韻》,即知「樂」字確實有三個記載;相反,「木」字唯有樹木,《說文》曰:「木,冒也。⋯⋯莫卜切」的記載(卷五入聲屋韻)。在中國,「木」字應該始終只有一種讀音,但是在日本,它卻有兩種讀音。

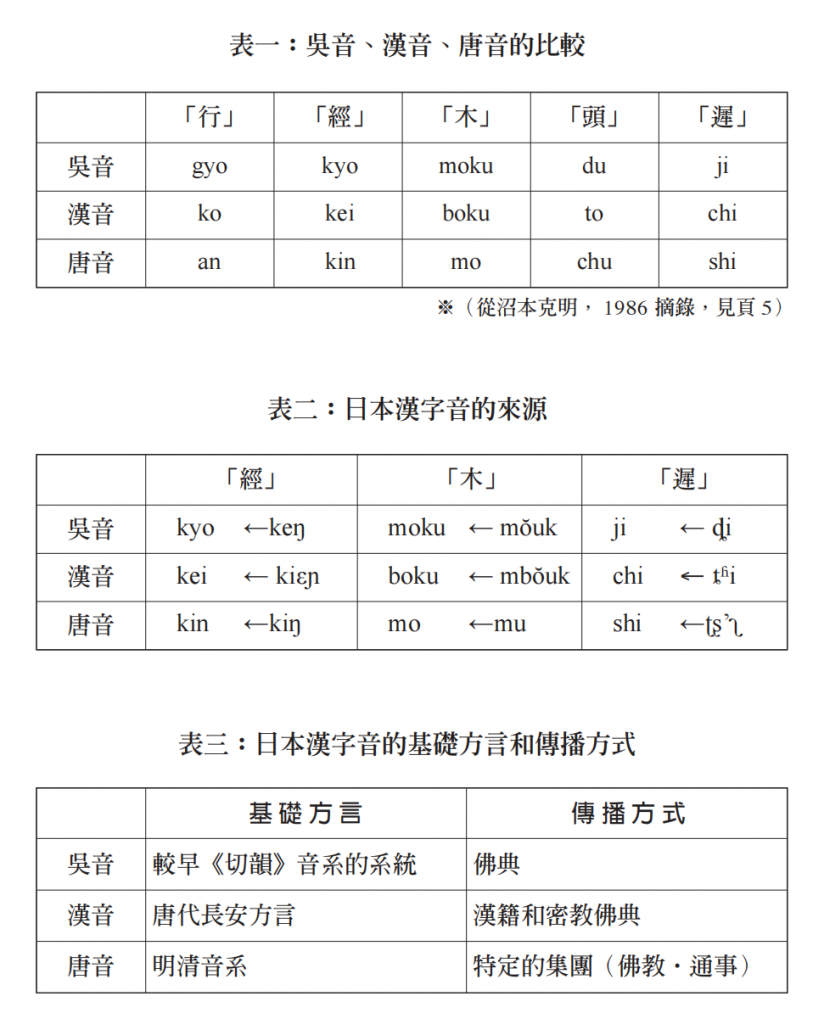

像「木」字那樣,日本漢字可以有兩個以上與意義無關、但又有區別的讀音。這些讀音既有系統性、又有區別性,可以分析為幾個層次。其中,最重要的是「吳音」和「漢音」這兩個層次。

上文已陳述,直到公元四世紀末到五世紀初,因為與朝鮮半島的交流頻繁,所以日本開始透過朝鮮接受漢字。由於漢字的接受(更準確地說是使用漢字書寫文獻的接受),持續了很長的一段時間,因而日本漢字音就包含了多層面的漢語原音,即時間或空間相互不一致的幾套語音系統。朝鮮、越南等漢字文化圈的其他地區與日本相同,也在很長的一段時間裡接受了一大批漢字。但是朝鮮和越南的漢字音,並無像日本形成整齊的層次,所以漢字接受的連續性,只是形成發音方面層次的必要條件,並非充分條件。

目前我們對「吳音」的基礎方言為何、「吳音」是經過何地傳入日本(雖然經過朝鮮半島的可能性最大)等基礎問題還有疑慮;但是一般認為,「吳音」的基礎方言主體,在時間上應為稍早於狹義中古音(即《切韻》音系)的某種音系,空間上應為和《切韻》稍有距離的某種方言。

相反,「漢音」的情況我們了解的多一些。它的基礎方言,時間上是晚於《切韻》音系,即唐代中期的長安方言,以慧琳《一切經音義》所反映的語音系統,最接近「漢音」的讀音系統。

日本漢字音在「吳音」、「漢音」等名目下,不是零散地而是有系統地將它所根據基礎方言的某些特徵保存下來。這是日本漢字音的最大特徵。

(二)「訓讀」

「訓讀」是一種「義通換讀」。

我們使用漢字書寫日語時,如不將它作為表音文字(即原先的表語文字),我們就不得不掌握一種新的手段。比如我們祖先若要將意思為mountain的日語yama用漢字表達,可以在漢語詞彙系統中選擇意思相同的「山」字。但是,如果「山」字只有san這種讀音(此為「山」字音讀,源於漢語ʂɐn),無法直接表示日語yama並不恰當,所以我們祖先另外給「山」yama這一日語式讀音。(陳力衛(2009)說:「訓讀」可以理解為一種日中對譯,但是「訓」不但表示漢字的讀音,還能用來直接書寫原有的日語。這種功能「音讀」就沒有。)此讀音稱作「訓」或者「訓讀」。「訓讀」在日本人使用漢字歷史上具有突破性意義。

訓讀原本並不固定,不像當代日本漢和辭典記載的那樣整齊。林史典(1977)列舉了《類聚名義抄》(觀智院本;公元十一世紀末成書)所記載「行」、「方」、「肆」的大量訓讀,分別包含40、37、30種讀法。《類聚名義抄》這部辭典所匯集的範圍相當廣泛,我們可以推測當時實際使用的訓讀種類並沒有那麼多,但當時的情況還算是和今天不一樣。

關於訓讀的發明,筆者還要說明另一種情況。在古代日本,也有將漢字作為表音文字使用。漢字的這種用法為「萬葉假名」。「萬葉假名」使用幾種方法寫下日語,其中一種方法稱作「訓假名」。「訓假名」是使用漢字的一種訓讀,以表達某個日語詞彙。例如,「相見鶴鴨」的「鶴鴨」,其字義分別對應於日語的tsuru{鶴}和kamo{野鴨},但卻不表示鳥類名稱,而是助動詞和助詞tsuru-kamo。(tsu>tsuru是表示完成的助動詞,kamo是表示感嘆的文末助詞。)此類用法可以算作一種「假借」。「假借」原是一種臨時性的書寫辦法,不過《萬葉集》裡已出現「訓假名」和某些詞之間的固定關係。例如,「秋」和「飽」一般表達aki{秋天/滿足;厭煩};同樣,「朝」和「麻」表達asa{早上/麻}(林史典,1977)。從這些現象當中,我們能見到「訓讀」的萌芽。

三、「國訓」——「日本化」的過程之二

至於「義」方面,也有「日本化」現象。

日本接受漢字以後,漢語和日語各自發生了相當大的變化,這些變化當然涉及各個語言裡的語意系統。用某個字形(漢字)表示日語的某種語義,會有所變化,甚至變化後的語義,也可能跟該字形原有字義不一致。廣義上,此還可算作字義的「日本化」。但是,我們在此要討論的不是時間的變化,而是該字形在日語裡獲得的新義,此是由兩種語言語義系統不一致所導致的。

每個語言之間都有語義系統的不一致性。最典型的例子是:某個事物,如植物、動物等等,在日本有,在中國沒有(或者相反)。在此情況下,如要將這種事物用某個漢字表示,因為漢語(=漢字)的語義系統裡沒有表示這種事物的字,所以只好勉強拿關係不太密切、或者根本沒有關係的漢字表示。反過來說,通過如此操作,某個漢字可以增加原本沒有的某個義項,此義項一般稱作「國訓」。據笹原宏之(2007)的定義,國訓為「將中國製造漢字所具有的字義,在日本引申、派生和轉化的義項」。

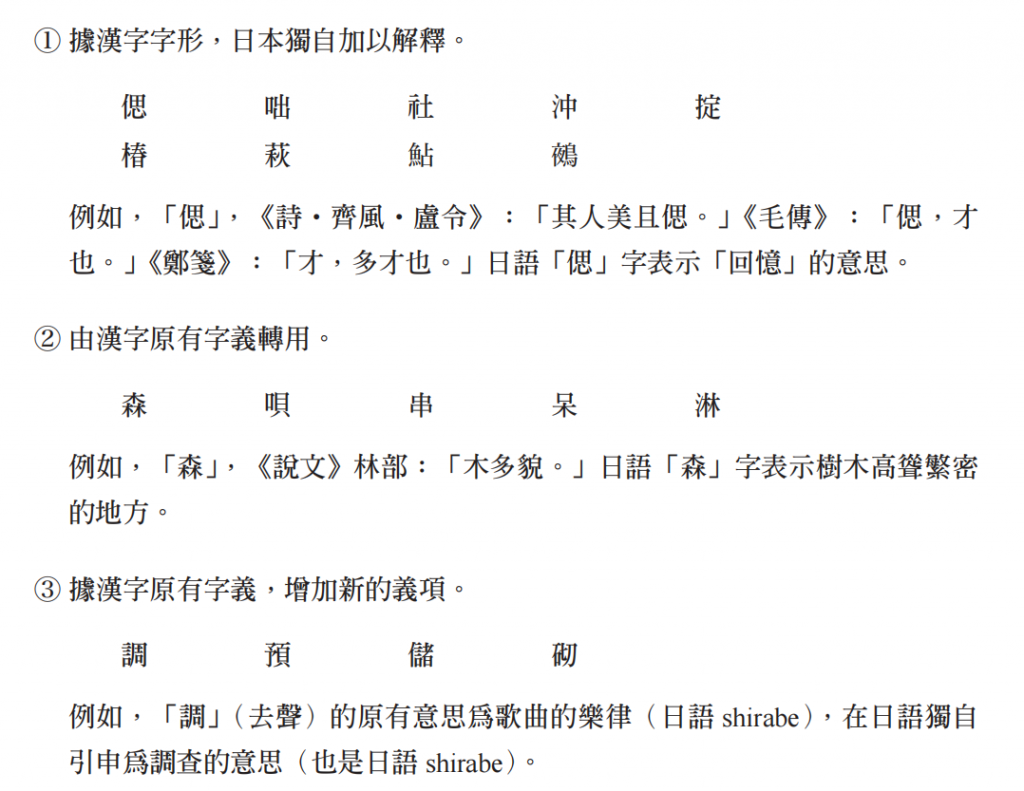

據坂詰力治(1987)分析,國訓可分為以下三種:

但是有時候「國訓」和「國字」(在日本創造的漢字,見後)比較難以分別。對於上述「椿」和「鮎」這兩個字,笹原(2007)指出它們具備在日本創造的可能性。笹原先生認為,此可能是日本人曾經將兩個部件,「木」和「春」以及「魚」和「占」,以「會意」的造字原則結合,而創造了這兩個新字;不過湊巧的是中國也已經存在著同一結構的這兩個字而已,彼此間的字義並無聯繫。(各個語言裡,「椿」和「鮎」分別表示樹木和魚類的名稱,但具體所指是不一致的。)我們需謹記「國訓」和「國字」之間的界限,有時候會劃分不清。

四、「異體字」和「國字」——「日本化」的過程之三

(一)「異體字」

現代人一般受印刷字體的強力拘束。但是,在印刷字體尚未具有強力規範性的時候,經常會出現各式各樣的異體字,此情況在日本和中國並沒有什麼兩樣。

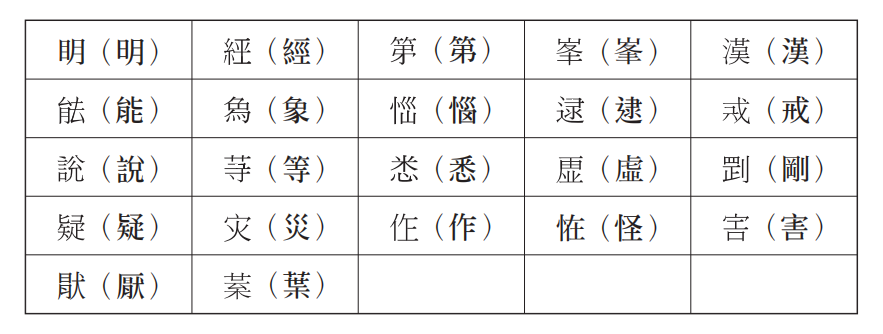

例如,林史典(1977)指出,早在公元七六二年抄寫的《金光明最勝王經》(西大寺本)裡出現如下的異體字(摘錄):

日本的異體字,有些是中國也有同形的,有些是日本特有的。後者可算作字形「日本化」的一種。

(二)「國字」

除了異體字以外,還有一種情形就是「國字」。這裡所說的「國字」,是指日本創造的漢字。創造國字的動機在於要將某個日本詞彙(原來沒有跟它意義相對應的漢字)用一個方塊字表示(用兩個漢字就不能令人滿意!)。其主要造字法為六書中的會意,至於讀音,一般只有「訓讀」,沒有「音讀」。

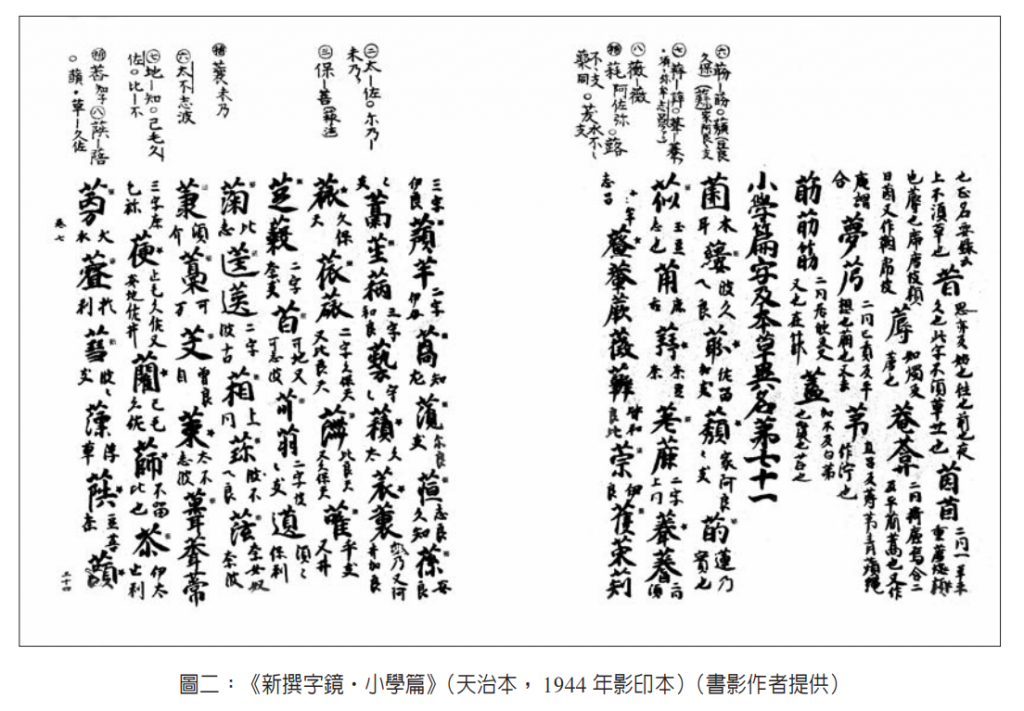

傳統說法認為公元十世紀的漢和字典《新撰字鏡.小學篇》所蒐集的四百多個字,是匯集國字最古的一批材料(圖二)。但是,這些字是否都算作真正的國字,好像沒有學者認真探討過,真正的探討是始於十六到十七世紀。

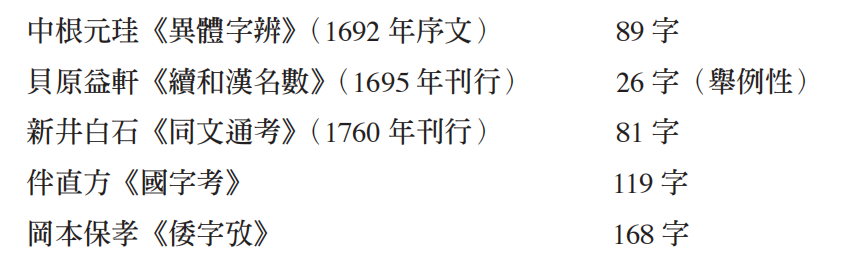

根據坂詰力治(1987)的統計,十七世紀以降關於國字的專著中,所認定的國字數目如下:

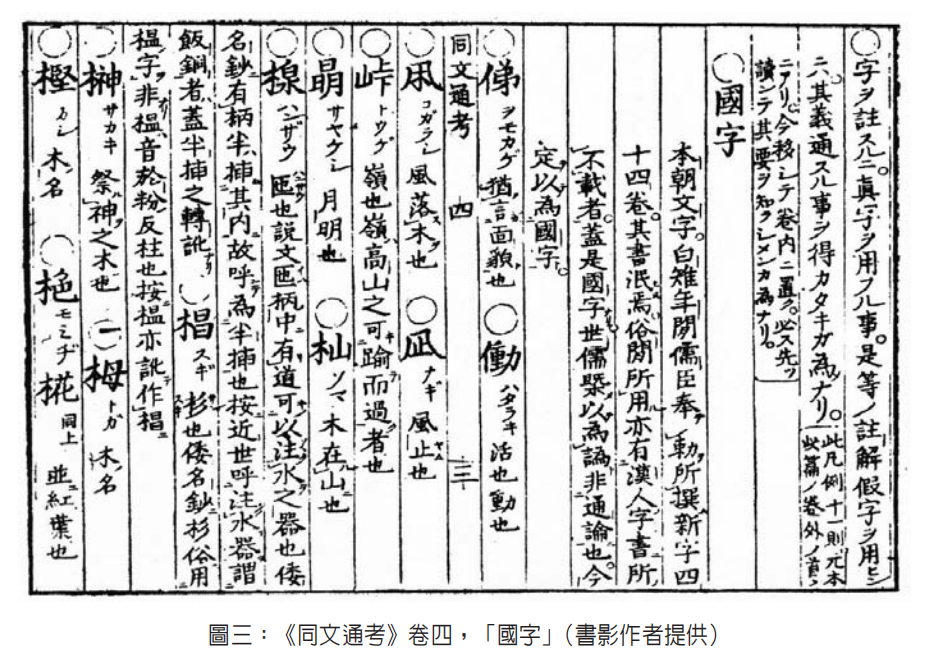

還有,諸橋轍次主編的《大漢和辭典》(第一版,1955-1960年)收錄141個國字。但是未將《同文通考》(圖三)所收的8字,和《國字考》所收的27字認定為國字,可能是因為他在中國古代文獻或字典裡找到這些字的緣故。另外,他蒐集了50多個新的國字,其中包括「瓩」、「竍」等表示西方度量衡的字。

國字的鑑別和認定,即漢字和國字的分類問題,是難度比較高的一項工作。這是因為以往的研究,都對國字本身的理論性問題,和每個國字的歷史和使用環境等具體問題缺乏根本認識。其中,最值得注意的是笹原宏之先生的一系列研究。

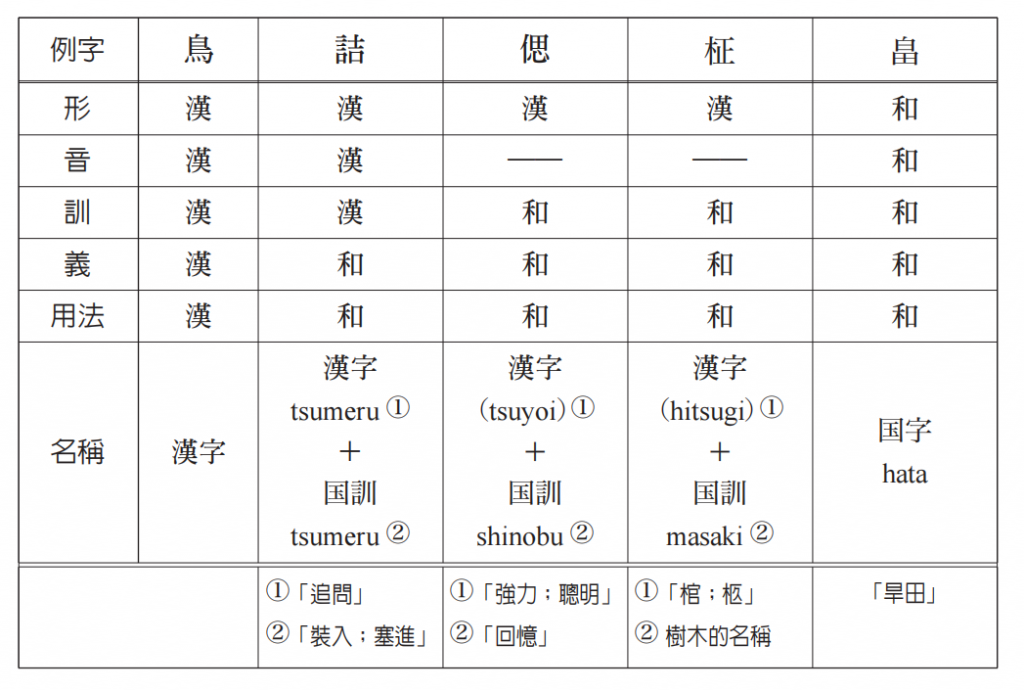

針對此問題,笹原先生提出一種方案(笹原宏之,2007,頁44)。(表中的讀法,如tsumeru是由筆者補入。讀法①②,對應於下面的各個義項。括號內的讀法日語不採用。)

根據此表我們得知,以前歸為國字的一些字當中,其實包含不是真正的國字,例如表中的「柾」字。

另外還有一種情況:以前歸為國字的一些字當中,有的已不見於中國,卻在日本保存下來,例如「匁」和「塀」。笹原先生稱它們作「佚存文字」,認為這些字應該跟真正的國字區分開來。

笹原先生還運用「同字暗合」和「別字衝突」這兩種概念指出,日、中之間可能發生字體的偶然性一致。他以為這些概念對國字的鑑別和認定不可或缺。

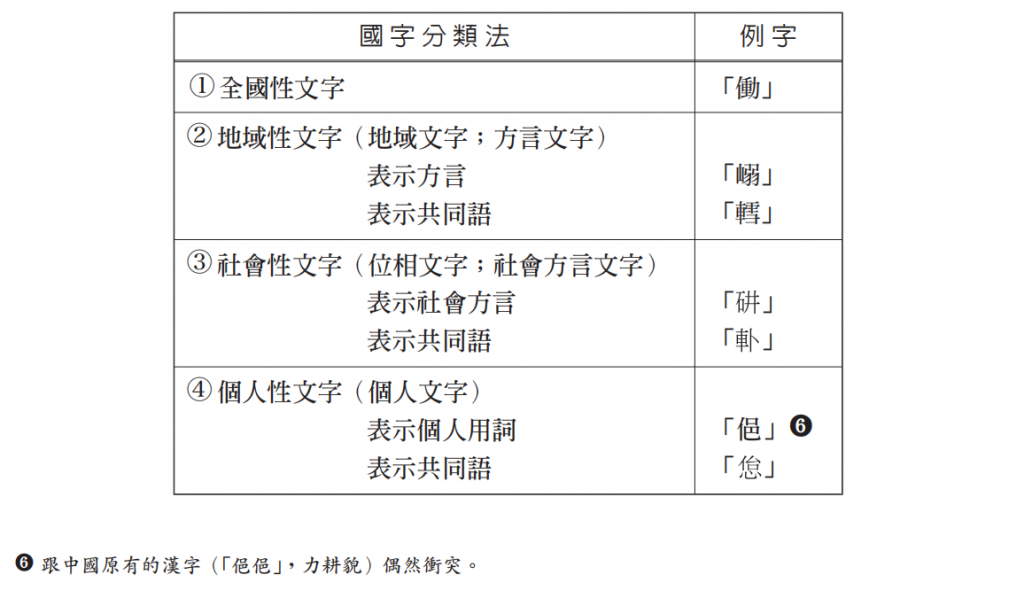

〔補充〕笹原先生的國字分類法如下:

參考文獻

坂詰力治(SAKADUME Rikiji)1987〈国字〉,《漢字講座3.漢字と日本語》,東京:明治書院。

林史典(HAYASHI Chikafumi)1977〈日本における漢字〉,《岩波講座.日本語8.文字》,東京:岩波書店。

沼本克明(NUMOTO Katsuaki)1986《日本漢字音の歴史》,收入《国語学叢書.10》,東京:東京堂出版。

笹原宏之(SASAHARA Hiroyuki)2007《国字の位相と展開》,東京:三省堂。

陳力衛2009〈日本語と漢字(1)(2)〉,《アジアと漢字文化》,東京:放送大学教育振興会。